(El contenido de esta publicación fue abordado en “Va con todo”, en su segmento “Que hubiera pasado si?…)

Imaginate un mundo donde cada persona conoce con precisión el día y la hora de su muerte. No por una maldición. No por una profecía. Sino porque es parte del nacimiento. Así como te dan el número de documento, te informan la fecha exacta en la que vas a dejar de existir.

¿Cómo vivirías sabiendo con certeza cuánto tiempo te queda?

¿Valdría la pena estudiar 20 años para ejercer una profesión durante 3?

¿Te enamorarías igual sabiendo que vas a morir joven, o que tu pareja morirá mañana a las 19:17?

Las consecuencias son infinitas.

El sistema laboral se tambalearía. La idea de ahorro, de futuro, de vejez… se desmoronaría.

Habría quienes se liberarían completamente. Y otros que vivirían con una cuenta regresiva clavada en el pecho, día tras día, como una tortura silenciosa.

Y lo peor de todo… ¿a qué edad se lo dirías a tu hijo?

NACIMIENTO, SISTEMA Y SOCIEDAD

En este nuevo mundo, el momento del nacimiento no es solo alegría. Es, también, la entrega de una sentencia.

El bebé llora, la madre sonríe… y el médico entrega un sobre cerrado. Adentro, una fecha y una hora exacta. Algunos padres eligen abrirlo al instante. Otros lo guardan durante años, sin saber si alguna vez tendrán el coraje de romper el sello.

El dato es irrefutable. Ni Dios ni el azar lo alteran. La ciencia lo confirmó: cada humano nace con un cronómetro único. Lo llaman “El Registro Final”. Y está controlado por un organismo internacional, creado para regular el acceso, el uso y el impacto de ese conocimiento.

Desde el siglo XXI, las actas de nacimiento vienen con ese dato incorporado. Un certificado doble: uno para vivir, otro para morir. Y el debate ético estalló en todo el planeta.

Algunos países aprobaron leyes que prohíben informar la fecha antes de los 18 años. Otros permiten que los padres lo digan cuando quieran. Y en ciertos lugares, saberla es obligatorio desde la infancia: se enseña junto al abecedario.

Las religiones colapsaron. O mutaron. Porque ya no hay misterio, ni castigo, ni juicio final. Solo una fecha. Precisa. Sellada.

En las redes sociales, la gente comparte su “deathdate” como quien publica su cumpleaños. Y la industria del entretenimiento crea apps que cuentan hacia atrás los días que te quedan. Algunos se tatúan el número en la piel. Otros lo ocultan como un secreto de guerra.

¿Naciste sabiendo cuándo vas a morir? Entonces, el sentido de cada cosa cambia. Y con eso, cambia todo.

EFECTOS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES

Saber la fecha exacta de la muerte genera dos tipos de humanos: los que se liberan… y los que se derrumban.

Los primeros viven con una intensidad inhumana. Aman sin miedo. Renuncian a trabajos de mierda. Se tiran de aviones. Dicen “te amo” sin pensar si es recíproco. Saben que el reloj avanza y que nada puede evitarlo, así que queman cada segundo como si fuera dinamita.

Los otros, los que se derrumban, caen en un pozo sin fondo. Ansiedad crónica. Depresión. Adicciones. Trastornos del sueño. Ataques de pánico al ver cómo se acerca la fecha, como si fuera un tren sin frenos. Algunos entran en cuenta regresiva desde niños. Otros hacen todo para olvidarlo… sin lograrlo nunca.

Los suicidios aumentan, pero de forma paradójica: no porque no quieran vivir, sino porque ya no toleran la espera. Gente que decide “acelerar” el final, creyendo que así recupera el control. Aunque el sistema, cruel y frío, les recuerda que la fecha no se altera. Morir antes… no cambia el reloj de nadie.

Los terapeutas se reinventan. Nace una nueva rama de la psicología: la “tanatocognición”. Especialistas que ayudan a convivir con la certeza de la muerte desde chicos. Hay jardines de infantes con salas de “preparación existencial”. Hay cursos de respiración para no colapsar al ver el calendario.

Y hay una nueva categoría de enfermedades: las neurosis temporales. Gente que no puede vivir sabiendo. Gente que envidia a los que no nacieron con la fecha impresa. Gente que cambiaría todo por recuperar la ignorancia.

Porque una cosa es saber que vas a morir. Otra muy distinta es saber exactamente cuándo.

TRABAJO, ECONOMÍA Y LA ILUSIÓN DEL FUTURO

En una sociedad donde todos conocen la fecha y hora exacta de su muerte, el trabajo deja de ser una construcción a largo plazo. Ya no hay carreras. Hay pasajes temporales. Nadie quiere perder años haciendo algo que no ama si sabe que su reloj tiene los días contados.

Las empresas cambian sus estructuras. Los contratos se ajustan a la duración de vida restante del empleado. Hay gente que no es contratada por tener menos de cinco años por delante. Otros son preferidos por estar “recién nacidos en el sistema”, como si fueran carne fresca para explotar rápido.

Los sindicatos colapsan. Las jubilaciones se transforman en un cálculo personalizado: si tu muerte es a los 46, ¿para qué ahorrar hasta los 65? Los bancos crean paquetes financieros basados en la “vida útil estimada”. Y sí, el valor de una persona en el mercado empieza a medirse según su fecha de expiración.

El concepto de inversión cambia radicalmente. Comprar una casa deja de tener sentido para muchos. Viajar, disfrutar, exprimir los días se vuelve prioridad. Se dispara el consumo de experiencias. Se hunde el mercado de seguros, planes de retiro y fondos a largo plazo.

Las empresas más grandes contratan tanatólogos laborales: profesionales que ayudan a gestionar la productividad sabiendo que cada empleado es una bomba con temporizador.

Hay un nuevo delito: el fraude vital. Personas que alteran su certificado de muerte para conseguir un trabajo, un préstamo o simplemente… una segunda oportunidad. Pero el sistema lo detecta. Siempre lo detecta.

El futuro ya no es una promesa. Es una cuenta regresiva que, en muchos casos, no justifica la rutina. Y así, el trabajo —como lo conocíamos— se convierte en un lujo… o en una tortura.

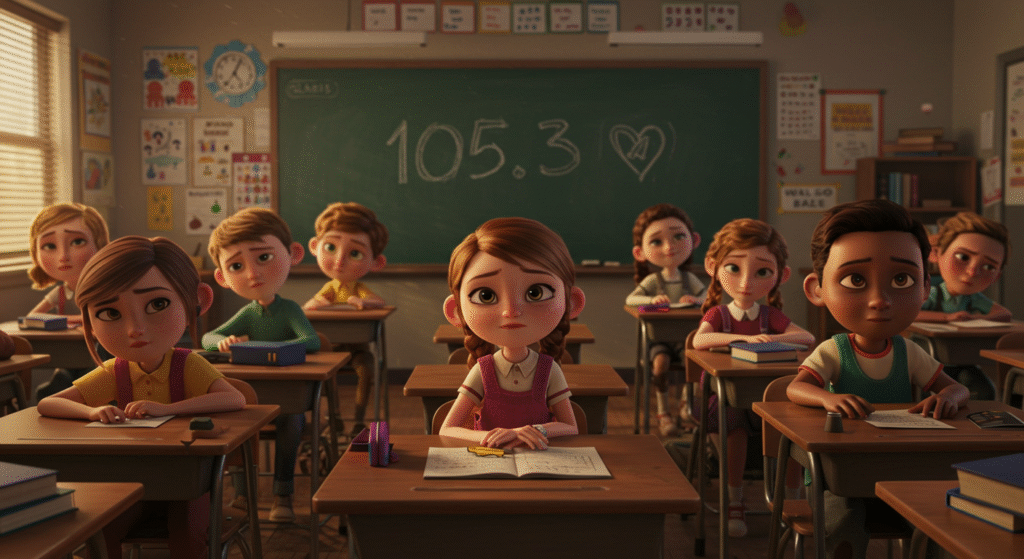

INFANCIA, EDUCACIÓN Y CRIANZA EN UN MUNDO CON FECHA DE MUERTE

La infancia ya no es inocente. En este mundo, crecer significa hacerlo con un dato oscuro colgado en la espalda. Algunos padres eligen contarle la fecha a sus hijos apenas aprenden a hablar. Otros lo esconden como si fuera una maldición.

En las escuelas, los maestros están entrenados para detectar crisis existenciales desde los 5 años. Hay chicos que no quieren hacer tareas porque “total, yo me muero en 2031”. Otros se obsesionan con vivir todo ya: se enamoran a los 8, escriben su testamento a los 10.

Los cumpleaños cambiaron. Ya no celebran solo el año que pasa… sino cuántos quedan. Hay familias que cantan el feliz cumpleaños entre lágrimas. Otras que hacen listas de deseos urgentes, como si cada año fuera una bomba a punto de estallar.

Se crean protocolos especiales: “charlas de revelación” entre padres e hijos, adaptadas por edad. A los 7 se habla de la vida. A los 10, del miedo. A los 13, de la muerte. Hay apps para practicar cómo dar la noticia sin traumar. Pero fracasan. Siempre fracasan.

En los recreos se juega distinto. Los chicos comparan sus fechas como si fueran cartas. Se preguntan “¿cuántos años te quedan?” con la misma naturalidad que antes se preguntaban el signo del zodíaco. Se forman grupos: los de corta vida y los de larga. Y sí, hay bullying. Se los llama “los caducos”.

Crianza, educación, juegos, afecto, futuro… todo muta. Porque en una infancia donde ya sabés cuándo vas a morir, hasta la niñez es un reloj con la mecha encendida.