Durante siglos, los agujeros negros fueron apenas una intuición matemática, un abismo teórico donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni la luz logra escapar. Eran, más que objetos, metáforas de lo desconocido: regiones donde las leyes del universo parecían quebrarse.

Nadie podía verlos, solo adivinar su existencia en los movimientos de las estrellas cercanas o en las ondas que temblaban a través del espacio.

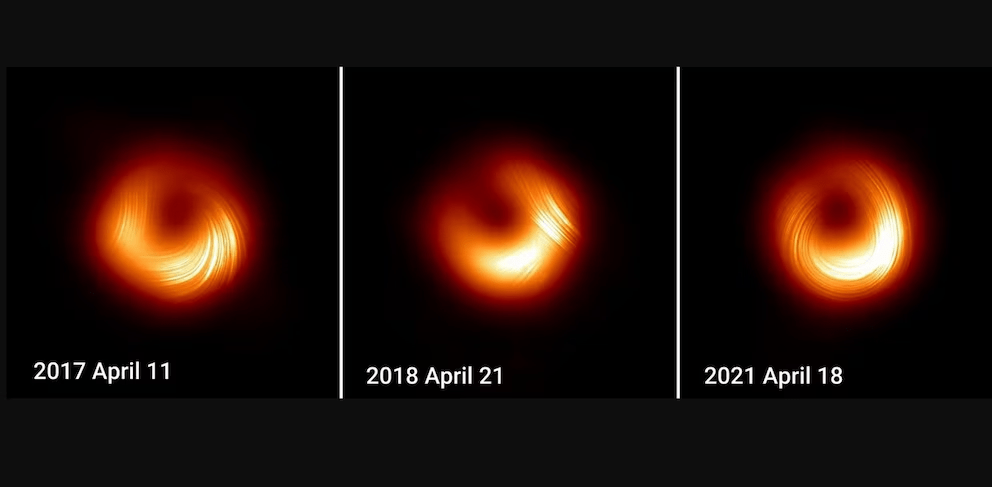

Todo cambió en 2019, cuando la colaboración internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos (EHT) logró lo impensado: obtener la primera imagen de la sombra de un agujero negro, en el corazón de la galaxia M87. Por primera vez, la oscuridad tuvo contorno, y lo invisible se volvió visible.

“Lo que vemos no es el agujero negro, sino la materia caliente que gira a su alrededor antes de desaparecer”, explicó Luciano Rezzolla, físico teórico y uno de los investigadores que interpretó aquella imagen. Ese resplandor —la última luz antes del silencio— revela una huella visible del monstruo cósmico.

La relatividad general de Einstein había predicho esa forma hace más de un siglo. Sin embargo, cada nueva observación abre una grieta en la certeza. Los científicos saben que aún hay márgenes de duda: pequeños desvíos que podrían esconder teorías alternativas sobre la gravedad o incluso sobre la estructura misma del universo.

Algunos modelos sugieren la existencia de “agujeros de gusano”, o de objetos donde la materia adopta estados desconocidos. Otros se animan a imaginar que el tiempo, dentro de esas regiones, simplemente deja de existir.

Según los cálculos, un agujero negro se forma cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa sobre sí misma. Si su masa supera tres veces la del Sol, la contracción es irreversible. El resultado es un punto de densidad infinita y una curvatura tan extrema del espacio-tiempo que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ese límite invisible se llama “horizonte de sucesos”, y cruzarlo significa no volver jamás.

Para un viajero que se aventurara en su interior, el tiempo seguiría fluyendo con normalidad. Pero para un observador externo, ese mismo viajero parecería detenido, congelado en el borde del abismo. La gravedad estira el tiempo hasta volverlo casi inmóvil. Allí donde el universo se curva, también se ralentiza el reloj.

El EHT, que combina radiotelescopios de todo el mundo, busca ahora una precisión aún mayor. Su próxima meta: sumar antenas en órbita y alcanzar una resolución tan alta que permitiría distinguir una moneda sobre la superficie de la Luna. Cuando eso ocurra, los científicos podrían comparar la forma exacta de las sombras observadas con las predicciones teóricas y descubrir si la relatividad sigue siendo válida en los escenarios más extremos.

Más allá de la fascinación, el estudio de los agujeros negros no solo cambia la cosmología, sino también la tecnología. Los conceptos matemáticos utilizados para describir el espacio-tiempo alimentan los avances en computación cuántica y en sistemas de codificación de información.

Mientras tanto, los gigantes siguen allí: Sagitario A*, en el centro de la Vía Láctea, con una masa de cuatro millones de soles, y Ton 618, el más colosal conocido, con sesenta y seis mil millones. Nadie sabe cómo se formaron exactamente, pero todos comparten una verdad: son la evidencia de que incluso en el vacío absoluto hay historia, energía y misterio.

Cada nueva imagen de un agujero negro no solo nos acerca al borde del conocimiento, sino también al espejo más profundo de la condición humana: nuestra necesidad de mirar hacia la oscuridad para comprendernos.