Hubo un momento, breve y esperanzador, en el que las notas de voz parecían una solución. “Hablo rápido, no escribo, listo”. Fin. Pero algo se torció en el camino. Hoy recibimos audios de cuatro, seis, nueve minutos que empiezan con un “bueno…” y terminan con un “nada, eso”, después de haber recorrido temas que ni el remitente recordaba haber abierto.

La nota de voz dejó de ser un atajo y se convirtió en un género narrativo. Con introducción dubitativa, desarrollo caótico y un final abrupto. Antítesis perfecta de la eficiencia: cuanto más fácil es grabar, menos se edita el pensamiento.

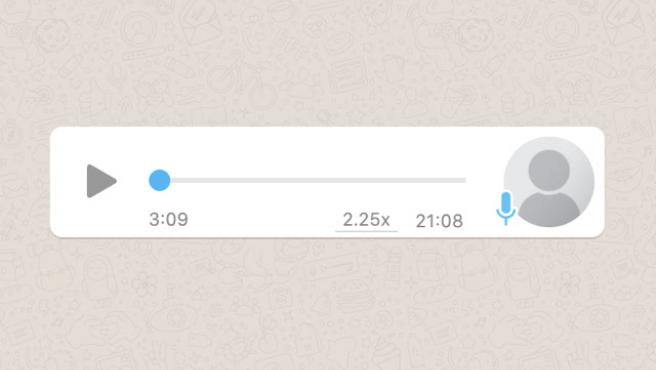

Lo curioso es que nadie escucha audios largos con placer genuino. Se los tolera. Se los posterga. Se los reproduce en velocidad x1.5 como quien adelanta una serie mediocre solo para poder decir que la terminó. Y aun así, seguimos enviándolos.

Hay algo profundamente contemporáneo en este fenómeno: la imposibilidad de ordenar lo que pensamos antes de decirlo. Es más fácil hablar que pensar. Más cómodo descargar que sintetizar. El audio largo no busca diálogo; busca desahogo con testigos.

Y no todo es culpa del emisor. Escuchar audios exige algo escaso: atención. No se pueden escanear como un texto ni ignorar selectivamente. Hay que estar ahí, cautivo, esperando que llegue la idea principal… que a veces nunca llega.

La ironía final es que muchos audios podrían resolverse en una sola frase escrita. Pero escribir obliga a elegir palabras, y elegir implica descartar. El audio, en cambio, lo permite todo. Incluso el silencio incómodo.

Tal vez el debate no sea tecnológico, sino cultural. ¿Estamos comunicándonos mejor o solo hablando más? Porque entre tanto audio interminable, algo se pierde: la claridad. Y, con ella, la paciencia colectiva.