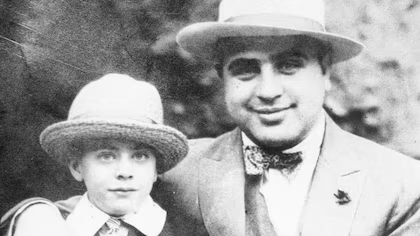

Nadie carga un apellido como una herencia liviana cuando ese nombre está escrito con sangre en la historia. Mucho menos si se trata de Capone. En una mañana gris de 1952, un hombre camina por las calles de Palm Island, Florida, escondido detrás de unas gafas oscuras. Evita las miradas, esquiva conversaciones, elige el anonimato. Se llama Albert Francis Capone, pero pide que lo llamen Sonny. Es el hijo único de Al Capone, el mafioso más temido de Chicago, y su mayor hazaña fue intentar vivir como un hombre común.

Durante décadas, el apellido Capone fue sinónimo de miedo. En los años veinte y treinta, Chicago se convirtió en un tablero sangriento dominado por “Scarface”, dueño de bares clandestinos, burdeles y redes criminales. Mientras el nombre de Al Capone ocupaba titulares, Sonny crecía a la sombra de una fama que no eligió.

“El mundo entero conocía a mi padre, pero nadie me conocía a mí”, confesó alguna vez, cansado de que buscaran en su rostro los gestos del hombre que ordenaba asesinatos con una llamada telefónica.

Cuando Al Capone compró su mansión en Palm Island, blindó la casa como si aún estuviera en guerra con el mundo. Allí vivió sus últimos años, enfermo, vigilado y cada vez más aislado. Mae Capone, su esposa, cuidaba de un marido errático mientras agentes federales observaban desde la distancia. En ese clima enrarecido, Sonny pasaba los días en silencio, sentado a una mesa siempre preparada para invitados que ya no llegaban.

No parecía el heredero natural de un imperio criminal. De hecho, nunca lo fue.

Muchos creyeron que Sonny tomaría el control del negocio cuando la sífilis comenzó a devorar la mente de su padre. Pero Albert Francis Capone no sería Al Capone II. Sería, apenas, un sobreviviente.

Desde niño tuvo problemas de audición. Aprendió a leer los labios antes que los libros. Esa discapacidad se convirtió, sin saberlo, en una protección: nadie le confiaba los secretos más oscuros del clan. Demasiado riesgo para una familia acostumbrada al silencio forzado. Creció entre la sobreprotección de su madre y la fascinación distante de sus tíos mafiosos, sin pertenecer del todo a ningún mundo.

Para evitar miradas indiscretas, asistió a colegios bajo el apellido Brown. Aprendió a vivir con dos identidades: el muchacho educado que iba a misa los domingos y el heredero de una fortuna que se evaporaba bajo el acoso judicial del Estado.

Ya adulto, Sonny intentó liberarse del peso simbólico de su nombre. Solicitó legalmente cambiar su apellido ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

—¿Por qué quiere cambiarse el nombre? —preguntó el juez.

—Porque en este país, llamarse Capone es perder la libertad —respondió.

El pedido fue rechazado. En los papeles, siguió siendo Capone. En la vida real, se reinventó una y otra vez. Trabajó como mecánico, vendedor, agente inmobiliario. Vivió en California, lejos de Chicago y de los fantasmas familiares.

La prensa nunca dejó de perseguirlo. Cada aparición pública despertaba preguntas incómodas. Un fotógrafo lo interceptó una vez cuando salía del cine con su hija.

—¿Qué se siente ser el hijo del hombre más poderoso de Chicago?

—Nunca lo fui —respondió—. Nunca entendí por qué a eso le dicen poder.

Mae Capone fue su principal aliada en el exilio emocional. Le enseñó a no hablar, a responder con frases cortas, a no alimentar mitos. Cuando Al Capone cayó definitivamente en desgracia —expulsado de la mafia, enfermo y olvidado—, madre e hijo cerraron la última puerta al pasado.

El final del capo fue miserable. La sífilis lo dejó atrapado en una demencia progresiva. Confundía rostros, revivía amenazas imaginarias, temía a enemigos inexistentes. Murió sin honores, sin multitudes, sin gloria. Solo quedaron la viuda, el hijo y algunos vecinos. La prensa escribió que el rey de Chicago había muerto como un preso común.

Tras su muerte, la gran pregunta fue siempre la misma: ¿dónde estaba la fortuna de Al Capone? La respuesta decepcionó a todos. El Estado incautó la mayor parte del dinero. Mae y Sonny vivieron modestamente hasta el final de sus días.

—¿Dónde está el dinero de los Capone? —le preguntaron una vez.

—En el pasado —contestó—. Quien busca en los cementerios solo encuentra huesos.

Algunos antiguos socios intentaron reclutarlo años después. La reunión duró tres minutos.

—Tu sangre vale mucho —le dijeron.

—Solo si dejo que la derramen —respondió Sonny, antes de irse para siempre.

Nunca volvió a recibir ofertas.

Sonny tuvo hijos, pero ninguno heredó el apellido. La familia se dispersó, cambió de nombres, eligió el olvido como refugio. Albert Francis Capone murió en 2004, a los 85 años, lejos de las cámaras y del ruido de las balas que marcaron la vida de su padre.

Vivió invisible. Y, para él, eso fue una forma de libertad.